| 拝観・開館時間 | 8時30分~17時00分 |

|---|---|

| 休日・休館 | 年中無休 |

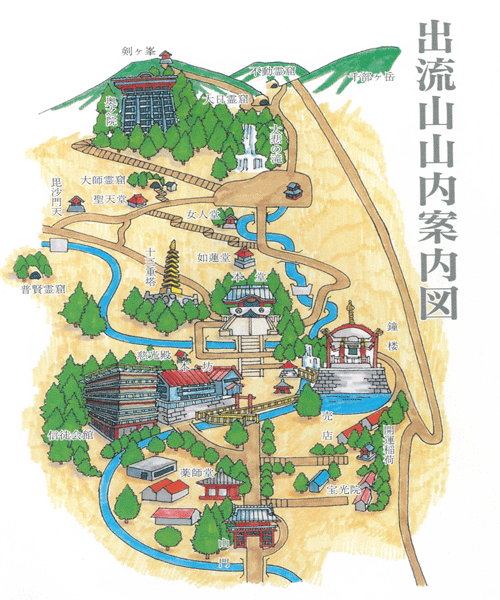

境内案内

境内案内

境内案内図

山門 仁王門

徳川時代享保20年(1735)の建立。

一対の仁王尊像は足利時代の作。

以前は茅葺き屋根であったが、昭和初年に金属板に葺き替え、さらに平成2年に解体復元工事を施してある。

栃木市文化財である。

仁王尊像

鐘楼

明治四年に鐘楼と鐘を失って、約百年ぶりに、ほぼ同じ場所に再建されました。

薬師堂

薬師如来を安置。

厄よけ、眼病に霊験あらたかである。

享保年間(1715)の建立。

出流山本坊

出流山本坊が元治元年に焼失してしまったため、第三十三世観秀和尚が、やっと仮書院として再建したが、仮の建築であったがため、昭和53年ご本尊大開帳を記念して、信徒各位の浄財によって新しく建て直されたものである。

鉄筋二階建てで、延べ320坪、総受付を徳川時代からの名称で「出流山役所」としている。

大玄関及びロビー、法務室、寺務所等があり、二階の108畳の広間は、法話、座禅(阿字観)、講習会等の行事に用いられる。(ご利用詳細は、総受付にて)

本堂(大御堂)

本堂(大御堂)は、後小松天皇の応安元年(1368)、足利義満公の寄進によって、観音堂として建立されたが、元文五年(1740)12月20日の大火により、一山は山門を残すのみで、堂塔はことごとく焼失してしまった。

今の大御堂は中興第十七世道呆(どうごう)和尚が営々辛苦の末に明和元年(1764)8月に再建したものである。

八間四面入母屋造り、唐破風向拝(からはふうごはい)つき、三手先竜(みてさきりゅう)の彫刻がほどこされ、筑波山の大御堂(現在の筑波神社本殿)、奈良の輿福寺大御堂と共に日本三御堂の一つと称せられている。

徳川中期の堂宇建築の代表的なものと言われる。元治元年(1864)3月、本堂と書院を焼失したために、現在は大御堂をもって本堂としている。焼失した本堂は、現在の本彷のあたりにあり、大日如来を本尊としていたと伝えられる。

現本堂の大御堂は、坂東第十七番札所で、弘法大師ご敬刻の千手観世音菩薩がご本尊として安置されている。

ここで毎日、大護摩修行が行われ、観世音菩薩の霊験あらたかなるをもって、家運繁栄、厄災消除を祈るご信者で賑わっている。

奥之院

大悲の滝から石段を登ること百余段で奥之院の拝殿に入ります。

この拝殿が鍾乳洞の入口になっており、中に鍾乳石で自然に出来た十一面世音菩薩の後ろ姿のご尊像が拝されています。

大悲の滝

聖天堂