お彼岸とは、仏教の教えに基づいた日本独自の風習で、春分の日と秋分の日に近い時期に行われる先祖供養の行事です。お彼岸には、お墓参りや仏壇の準備、お供え物など、さまざまなやることがありますが、その意味や仕方を正しく知っていますか?

この記事では、2024年春のお彼岸の期間ややること、お墓参りの仕方などを詳しく解説します。お彼岸に関する疑問も解決できるように、Q&A形式でまとめました。お彼岸に備えて、ぜひ参考にしてください。

お彼岸はいつ?

お彼岸は、春と秋にそれぞれ1回ずつ行われます。春のお彼岸は、春分の日の前後3日間を含む7日間が期間となります。秋のお彼岸も、秋分の日の前後3日間を含む7日間が期間となります。お彼岸の期間中は、先祖の霊がこの世に帰ってくるとされ、お墓参りや法要などで供養します。

春のお彼岸の期間

2024年の春分の日は3月20日(水)です。春のお彼岸の期間は、春分の日の前後3日間を含む7日間となります。つまり、2024年3月17日(日)から3月23日(土)までが春のお彼岸となります。この期間中に、お墓参りや仏壇の準備、お供え物などを行いましょう。

秋のお彼岸の期間

秋分の日は毎年9月22日頃です。2024年の秋分の日は9月23日(月)です。秋のお彼岸の期間も、秋分の日の前後3日間を含む7日間となります。つまり、2024年9月20日(金)から9月26日(木)までが秋のお彼岸となります。秋のお彼岸も、春と同様に、お墓参りや仏壇の準備、お供え物などを行いましょう。

お彼岸とは?

お彼岸とは、仏教の教えに基づいた日本独自の風習です。春分の日と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈む日とされ、昼と夜の長さがほぼ同じになります。

仏教では、西方に極楽浄土があるとされ、お彼岸の時期は極楽浄土に最も近づきやすいと考えられています。お彼岸の期間中は、先祖の霊がこの世に帰ってくると信じられ、先祖供養や感謝の気持ちを表す行事となっています。

お彼岸の由来と意味

お彼岸の由来は、インドの古代仏教にさかのぼります。インドでは、春分と秋分の日に、仏陀の教えを聞いたり、施しをしたりすることで功徳が倍になるとされていました。この風習が中国に伝わり、さらに日本に伝来しました。日本では、春分と秋分の日を中心に、前後3日間ずつを加えて7日間とし、お彼岸と呼ぶようになりました。

お彼岸という言葉は、仏教用語の「彼岸」と「此岸」に由来します。「彼岸」とは、苦しみのない極楽浄土のことで、「此岸」とは、苦しみの多い現世のことです。お彼岸は、この世とあの世の境目にあたる時期とされ、先祖の霊が迎えに来てくれるという意味があります。

お彼岸にすること

お彼岸には、以下のようなことをします。

- お墓参り

-

お墓の掃除やお線香、お花、お供え物などをして、先祖の霊に敬意や感謝を表します。お参りの仕方は、後述します。

- 仏壇の掃除と飾り付け

-

仏壇の掃除やお花や供物のお供え、線香やロウソクの灯し方などをして、先祖の霊を迎えます。仏壇の準備の仕方は、後述します。

- お供え物

-

お彼岸には、おはぎやぼたもち、果物やお菓子、お花などをお供えします。お供え物の種類や意味は、後述します。

- 法要

-

お彼岸には、お寺で法要を行ったり、自宅で読経をしたりします。法要の種類や予約の仕方は、後述します。

お彼岸のやること

お彼岸には、お墓参りや仏壇の準備、お供え物など、さまざまなやることがあります。それぞれのやることの詳細や仕方を見ていきましょう。

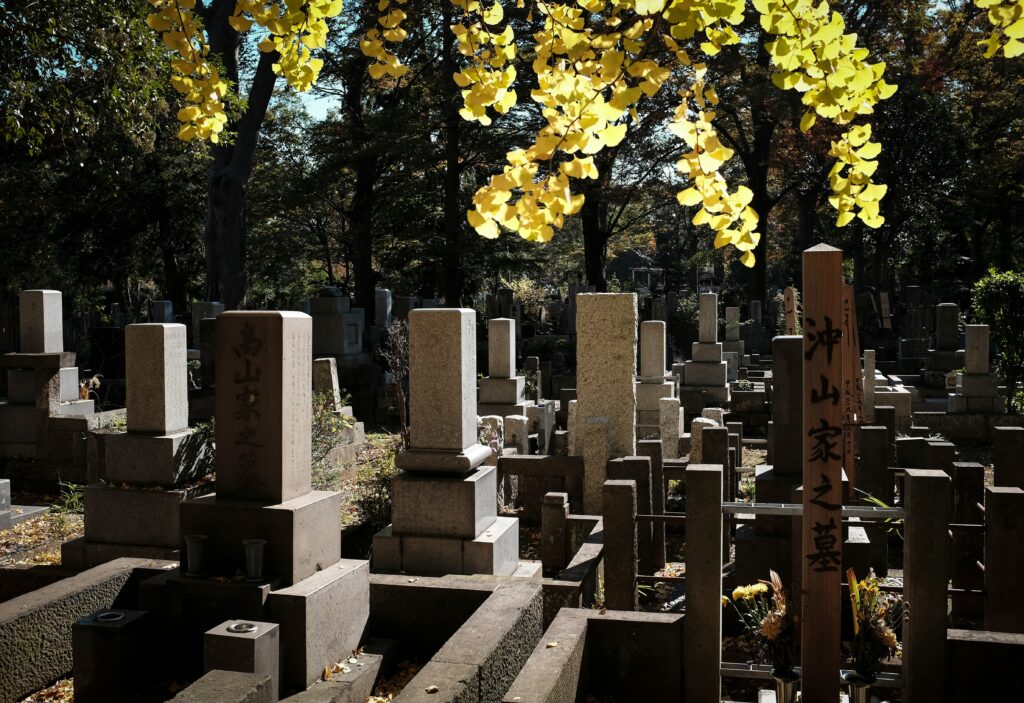

お墓参り

お墓参りは、お彼岸の主なやることのひとつです。お墓の掃除やお線香、お花、お供え物などをして、先祖の霊に敬意や感謝を表します。お墓参りの手順やマナーを確認しておきましょう。

お墓参りの手順

お墓参りの手順は、以下のようになります。

お墓に到着したら、まずはお墓の掃除をします。墓石や墓地の周りの落ち葉やゴミを取り除き、水やぞうきんで拭きます。お墓の掃除は、先祖の霊を清める意味があります。

お墓の掃除が終わったら、お線香をあげます。お線香は、先祖の霊とのつながりを表すものです。お線香は、火をつけてから少し待って火を消し、煙が出るようにします。お線香は、お墓の前にある線香立てにさします。お線香をあげるときは、手を合わせて一礼します。

お線香をあげたら、お花を供えます。お花は、先祖の霊に敬意や感謝を表すものです。お花は、お墓の前にある花立てに挿します。お花を供えるときは、手を合わせて一礼します。

お花を供えたら、お供え物を供えます。お供え物は、先祖の霊に食べ物や飲み物を分け与えるものです。お供え物は、お墓の前にある供え台に置きます。お供え物は、おはぎやぼたもち、果物やお菓子、お茶やお水などが一般的です。お供え物を供えるときは、手を合わせて一礼します。

お供え物を供えたら、お参りをします。お参りは、先祖の霊に挨拶や報告をするものです。お参りは、手を合わせて二礼二拍手一礼の作法で行います。お参りのときは、心の中で先祖の霊に話しかけます。例えば、

「こんにちは、お久しぶりです。元気にしていますか?私は、仕事や家族のことなど、いろいろありましたが、なんとかやっています。お彼岸に来て、お墓の掃除やお供え物をしました。どうぞ受け取ってください。これからも、見守ってください。ありがとうございます。」などと言います。

お参りが終わったら、手を合わせて一礼します。

お墓参りのマナー

お墓参りには、以下のようなマナーがあります。

- 清潔な服装で行く

-

お墓参りは、先祖の霊に対する敬意を表す行事です。そのため、清潔できちんとした服装で行きましょう。派手な色や柄、露出の多い服は避けましょう。また、帽子やサングラス、マスクなどは外しましょう。

- 大きな声で話さない

-

お墓参りは、静かに行うべきです。大きな声で話したり、笑ったり、携帯電話を使ったりするのはマナー違反です。周りの人や先祖の霊に迷惑をかけないようにしましょう。

- 飲食をしない

-

お墓参りは、食事をする場所ではありません。お供え物以外の飲食は控えましょう。また、ガムやタバコなどもやめましょう。お墓の近くで飲食をするのは、先祖の霊に失礼です。

仏壇の準備

仏壇は、先祖の霊を迎える場所です。お彼岸には、仏壇の掃除やお花や供物のお供え、線香やロウソクの灯し方などをして、先祖の霊をお迎えしましょう。仏壇の準備の仕方を確認しておきましょう。

仏壇の掃除

仏壇の掃除は、お彼岸の前日に行うのが一般的です。仏壇の掃除は、先祖の霊を清める意味があります。仏壇の掃除の仕方は、以下のようになります。

仏壇の扉を開けるときは、右側から開けます。左側から開けると、仏様に背を向けることになるので、失礼にあたります。

仏壇の中にある仏具を外します。仏具とは、仏像や仏具台、花立てや線香立て、ロウソク立てや香炉、鈴や撞木、水盤や茶湯器などのことです。仏具を外すときは、手を合わせて一礼してから、左手で持ちます。右手で持つと、仏様に手渡すことになるので、失礼にあたります。

仏具を外したら、水やぞうきんで拭きます。汚れがひどい場合は、中性洗剤や研磨剤を使っても構いません。仏具を洗うときは、丁寧に扱いましょう。

仏壇の中や外を、水やぞうきんで拭きます。仏壇を拭くときは、仏像や仏具台の下など、隅々まで念入りに拭きましょう。

仏具を洗って乾かしたら、仏壇に戻します。仏具を戻すときは、外したときと逆の順番で戻しましょう。仏具を戻すときは、手を合わせて一礼してから、右手で持ちます。左手で持つと、仏様に受け取ることになるので、失礼にあたります。

仏壇の掃除が終わったら、仏壇の扉を閉めます。仏壇の扉を閉めるときは、左側から閉めます。右側から閉めると、仏様に背を向けることになるので、失礼にあたります。

仏壇の飾り付け

仏壇の飾り付けは、お彼岸の当日に行います。仏壇の飾り付けは、先祖の霊に敬意や感謝を表すものです。仏壇の飾り付けの仕方は、以下のようになります。

仏壇の前にある花立てに、お花を挿します。お花は、先祖の霊に敬意や感謝を表すものです。お花は、季節や好みに合わせて選びましょう。お花を供えるときは、手を合わせて一礼します。

仏壇の前にある供え台に、供物を置きます。供物は、先祖の霊に食べ物や飲み物を分け与えるものです。供物は、おはぎやぼたもち、果物やお菓子、お茶やお水などが一般的です。供物を供えるときは、手を合わせて一礼します。

仏壇の前にある線香立てに線香を、ロウソク立てにロウソクを灯します。線香やロウソクは、先祖の霊とのつながりを表すものです。線香やロウソクを灯すときは、手を合わせて一礼します。

お彼岸のお供え物

お彼岸には、おはぎやぼたもち、果物やお菓子、お花などをお供えします。お供え物は、先祖の霊に食べ物や飲み物を分け与えるものです。お供え物の種類や意味を見ていきましょう。

おはぎ

おはぎは、お彼岸の代表的なお供え物です。おはぎは、もち米を炊いて丸め、あんこやきなこ、ごまなどで包んだお菓子です。おはぎは、春のお彼岸には「ぼたもち」と呼び方が変わる地域もあります。

おはぎやぼたもちの名前の由来は、春のお彼岸には牡丹の花が咲き、秋のお彼岸には萩の花が咲くことにちなんでいます。おはぎやぼたもちは、先祖の霊に豊かな収穫を祈願する意味があります。

果物

果物は、お彼岸のお供え物としてもよく使われます。果物は、季節のものや好みのものを選びます。果物は、先祖の霊に健康や幸せを祈願する意味があります。

お菓子

お菓子は、お彼岸のお供え物としてもよく使われます。お菓子は、和菓子や洋菓子、市販のものや手作りのものなど、さまざまな種類があります。お菓子は、先祖の霊に甘いものを楽しんでもらう意味があります。

お花

お花は、お彼岸のお供え物としてもよく使われます。お花は、季節や好みに合わせて選びます。お花は、先祖の霊に美しいものを見せてあげる意味があります。

法要について

法要とは、お寺で僧侶によって行われる仏教の儀式です。法要は、先祖の霊に仏の教えを聞かせて、極楽浄土への道を開くという意味があります。法要には、さまざまな種類があります。

法要の種類

法要には、以下のような種類があります。

- 祥月命日

-

亡くなった人の命日に行われる法要です。命日には、亡くなった人の霊がこの世に帰ってくるとされ、特に供養する必要があります。祥月命日は、毎年行われます。

- 年忌法要

-

亡くなった人の死後の節目に行われる法要です。1回忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、23回忌、25回忌、33回忌、50回忌などがあります。年忌法要は、亡くなった人の霊が極楽浄土へと近づく過程を表します。

- 施餓鬼

-

お彼岸やお盆に行われる法要です。施餓鬼とは、飢えや渇きに苦しむ餓鬼という存在に食べ物や飲み物を施すという意味です。施餓鬼は、先祖の霊だけでなく、無縁仏や地域の霊などにも供養することで、自分や家族の幸せを願うものです。

法要の予約

法要を行うには、お寺に連絡して予約する必要があります。法要の予約は、以下のようにします。

法要を行うお寺を選びます。お寺は、亡くなった人が所属していたお寺や、自分の家の菩提寺、近くのお寺などがあります。お寺の選び方は、亡くなった人の希望や家族の意向、費用や交通の便などを考慮して決めましょう。

法要を行うお寺に電話やメールなどで連絡します。連絡するときは、以下のことを伝えましょう。

- 法要の種類と日程

- 亡くなった人の氏名と戒名

- 参加者の人数と関係

- 予算や希望など

お寺から返事が来たら、詳細を打ち合わせします。打ち合わせするときは、以下のことを確認しましょう。

- 法要の時間と場所

- 法要の内容と流れ

- 法要の費用と支払い方法

- 法要の持ち物や服装

- 法要の注意事項やマナー

打ち合わせが終わったら、お寺に予約を確定します。予約を確定するときは、以下のことを伝えましょう。

- 法要の日時と人数

- 法要の費用と支払い時期

- 法要の連絡先と緊急連絡先

- 法要の変更やキャンセルの場合の対応

お彼岸に関する疑問

お彼岸には、さまざまな疑問があるかもしれません。ここでは、よくある疑問とその答えをQ&A形式でまとめました。お彼岸に関する疑問がある場合は、ぜひ参考にしてください。

春のお彼岸と秋のお彼岸の違いは何ですか?

春のお彼岸は、種まきや農作業の開始時期と重なるため、豊作を祈願する意味合いも強いです。春のお彼岸には、おはぎやぼたもちの代わりに、菜の花や桜などの春の花をお供えすることもあります。

秋のお彼岸は、収穫の時期と重なるため、感謝の気持ちを表す意味合いが強いです。秋のお彼岸には、おはぎやぼたもちの代わりに、栗や柿などの秋の果物をお供えすることもあります。

お彼岸のおはぎはいつ食べるのですか?

お彼岸のおはぎは、お彼岸の期間中に食べることが一般的です。おはぎは、お供え物として先祖の霊に供えた後、家族で分けて食べます。おはぎは、先祖の霊に豊かな収穫を祈願するとともに、家族の絆を深めるものです。おはぎは、春のお彼岸には「ぼたもち」と呼び方が変わる地域もありますが、食べる時期は同じです。

結婚式やお彼岸は縁起が悪いと聞きましたが、本当ですか?

結婚式やお彼岸は、縁起が悪いというのは、一般的には誤解です。結婚式は、神道の行事であり、お彼岸は、仏教の行事であるため、本来は関係がありません。結婚式やお彼岸が縁起が悪いというのは、以下のような理由で言われることがあります。

- 結婚式は、新しい命の始まりであり、お彼岸は、死者の供養であるため、対照的であるということ。

- 結婚式は、華やかで明るい雰囲気であり、お彼岸は、静かで落ち着いた雰囲気であるため、相性が悪いということ。

- 結婚式は、家族や親戚が集まる機会であり、お彼岸は、先祖の霊が集まる時期であるため、混乱を招くということ。

結婚式やお彼岸が縁起が悪いというのは、個人や家族の考え方や感覚によるものであり、必ずしも正しいとは言えません。結婚式やお彼岸は、それぞれに大切な行事であり、互いに尊重し合うことが大事です。結婚式やお彼岸を同じ時期に行う場合は、以下のような配慮をしましょう。

- お彼岸の期間中に結婚式を行う場合は、先祖の霊にも結婚の報告をすることで、祝福を受けるという考え方を持ちましょう。また、結婚式の前後にお墓参りや法要を行うことで、先祖の霊に感謝を表しましょう。

- 結婚式の期間中にお彼岸を行う場合は、結婚式の準備や余韻にかまけて、お彼岸をおろそかにしないようにしましょう。また、結婚式の招待状や引き出物に、お彼岸に関係するものを入れないようにしましょう。

まとめ

この記事では、2024年春のお彼岸の期間ややること、お墓参りの仕方などを詳しく解説しました。お彼岸は、先祖の霊に敬意や感謝を表す日本独自の風習です。お彼岸には、お墓参りや仏壇の準備、お供え物や法要など、さまざまなやることがありますが、その意味や仕方を正しく知っていますか?お彼岸に関する疑問も解決できるように、Q&A形式でまとめました。お彼岸に備えて、ぜひ参考にしてください。

コメント